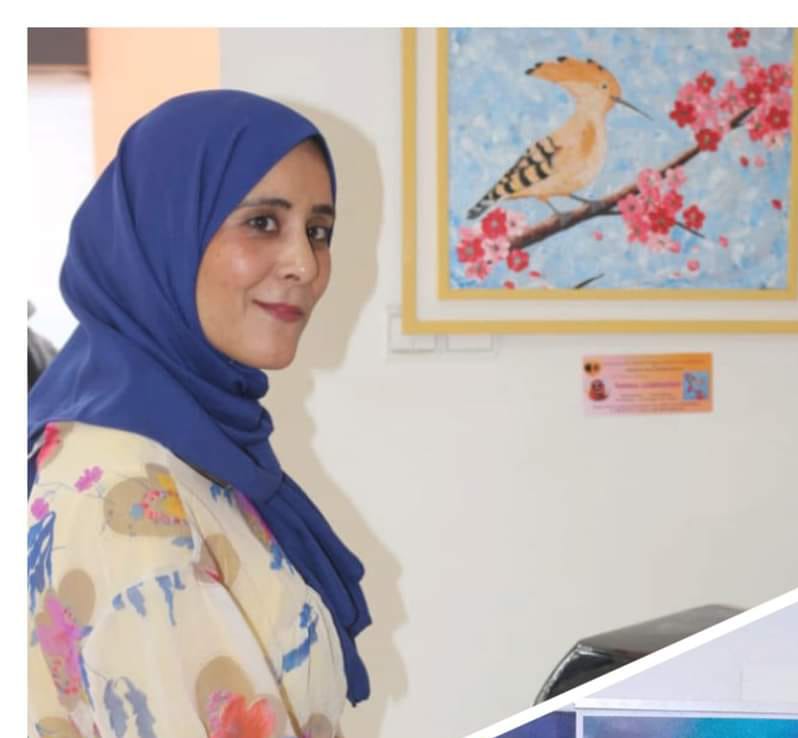

نور جاد (نورية فاتحي).. ريشة الروح التي غزلت الحلم على جدار الزمن

✍️هند بومديان

في مدينة تطوان، حيث تتداخل الأزقة القديمة برائحة البحر، ولدت نورية فاتحي، التي اختارت لاحقًا أن تُعرف في عوالم الفن باسمٍ يشبه الضوء والصدق: نور جاد. أستاذة متقاعدة، لم يكن الفن عندها يومًا استراحة من الحياة، بل هو الحياة نفسها، رفيقٌ صامتٌ رافقها منذ نعومة أظافرها، وتحوّل إلى صوت داخلي يناديها كلما صمتت الأصوات من حولها.

بدأت رحلتها مع الرسم في لحظة عادية من تفاصيل اليوم المدرسي، حين كانت تخطّ خطوطها على دفاتر التلاميذ بطفولة آسرة. لكن الشرارة الحقيقية لم تشتعل إلا سنة 2008، حين ساهمت في إنجاز جداريات تربوية داخل المؤسسة التعليمية التي كانت تُدرّس بها. هناك، بحضور فنانين محترفين، تلمست لأول مرة أن الفن ليس فقط مهارة، بل مصير جميل ينتظر منها الإصغاء.

رغم أنها لم تتلقّ تكوينًا أكاديميًا، إلا أن مسارها الفني صقلته التجربة، وارتوى من نبع الشغف، وتفتّح كزهرة برّية بين التأمل والتجريب. فنانة عصامية، بنت لنفسها أسلوبًا خاصًا مزجت فيه الألوان بالحياة، واختارت أن يكون كل عمل لها تعبيرًا عن لحظة داخلية، لا تكرر نفسها ولا تستنسخ غيرها.

تأثرت نور جاد بأساتذة مرّوا في حياتها الفنية مرور الكرام، لكنهم تركوا أثرًا خالدًا، مثل الأستاذ حسان أبو حفص من سطات والطاهر الناظر من آسفي، إلى جانب تتلمذها الروحي في المركز السوسيوثقافي “إكليل الجبل” بتطوان، حيث ارتوت من فن الأكواريل وانفتحت على عوالم جديدة في التعبير البصري.

ريشتها لا تنتمي إلى مدرسة فنية محددة، بل هي انعكاس لطبيعتها المتجددة. تفضل القماش والجلد الصناعي، وتجرب الخشب أحيانًا، فالمادة بالنسبة لها مجرد وسيط، أما الجوهر فهو الإحساس والصدق. لوحاتها مستوحاة من الطبيعة، لا بوصفها مشهدًا مرئيًا فقط، بل ككائن حيّ يحمل رسائل صامتة عن التوازن والجمال.

اللحظة الإبداعية عندها تشبه صلاة خفية، تمارسها غالبًا بعد منتصف الليل، حيث تسكن المدينة، ويتكلم الداخل. كل لوحة ترسمها هي امتداد لذاتها، بوح صامت يحمل في طياته غموضها، صمتها، وحنينها لأشياء لا تُقال.

ورغم قلّة مشاركاتها في المعارض، إلا أن الحلم لا يزال حاضرًا في وجدانها. تحلم بمعرض فردي يُترجم كل ما راكمته من جمال داخلي، وتتمنى أن تصل أعمالها إلى جدران قاعات العرض في إيطاليا وسويسرا، حيث تجد روحها صدىً في فضاءات تليق بالفن.

نور جاد تنتمي إلى ذلك النوع من الفنانين الذين يرون في الفن رسالة روحية واجتماعية. لا ترسم فقط لتبيع، بل تهب أعمالها أحيانًا، لأن العطاء عندها جزء من الفن نفسه. وتؤمن بأن الفن قادر على إحداث فرق، على ترميم الأرواح، وتجميل الأمكنة، وخلق وعي جمالي في المجتمعات.

تتعامل مع النقد برحابة صدر، وتراه وسيلة للنضج والتطوير، وتُقدّر تفاعل الناس مع أعمالها، خاصة حين ترى تلك النظرة العميقة في أعين من يشاهد لوحاتها وكأنهم يقرؤون جزءًا من ذاكرتهم فيها.

اليوم، رغم غياب التكريم الرسمي، ترى في كل نظرة إعجاب تكريمًا معنويًا، وفي كل لوحة تُولد من يديها شهادة جديدة على أن الجمال لا يحتاج دائمًا إلى تصريح للعبور.

فنانة خجولة من الأضواء، لكنها مشعّة في الظل. لا تبحث عن شهرة، بل عن لحظة صدق بين اللون والروح.

هذه هي نور جاد، الريشة التي اختارت أن ترسم الحياة كما تحبها: صادقة، عميقة، ومتجددة.