ياسين الشرقاوي …. حين يتنفس اللون … بريشة الروح

✍️ هند بومديان

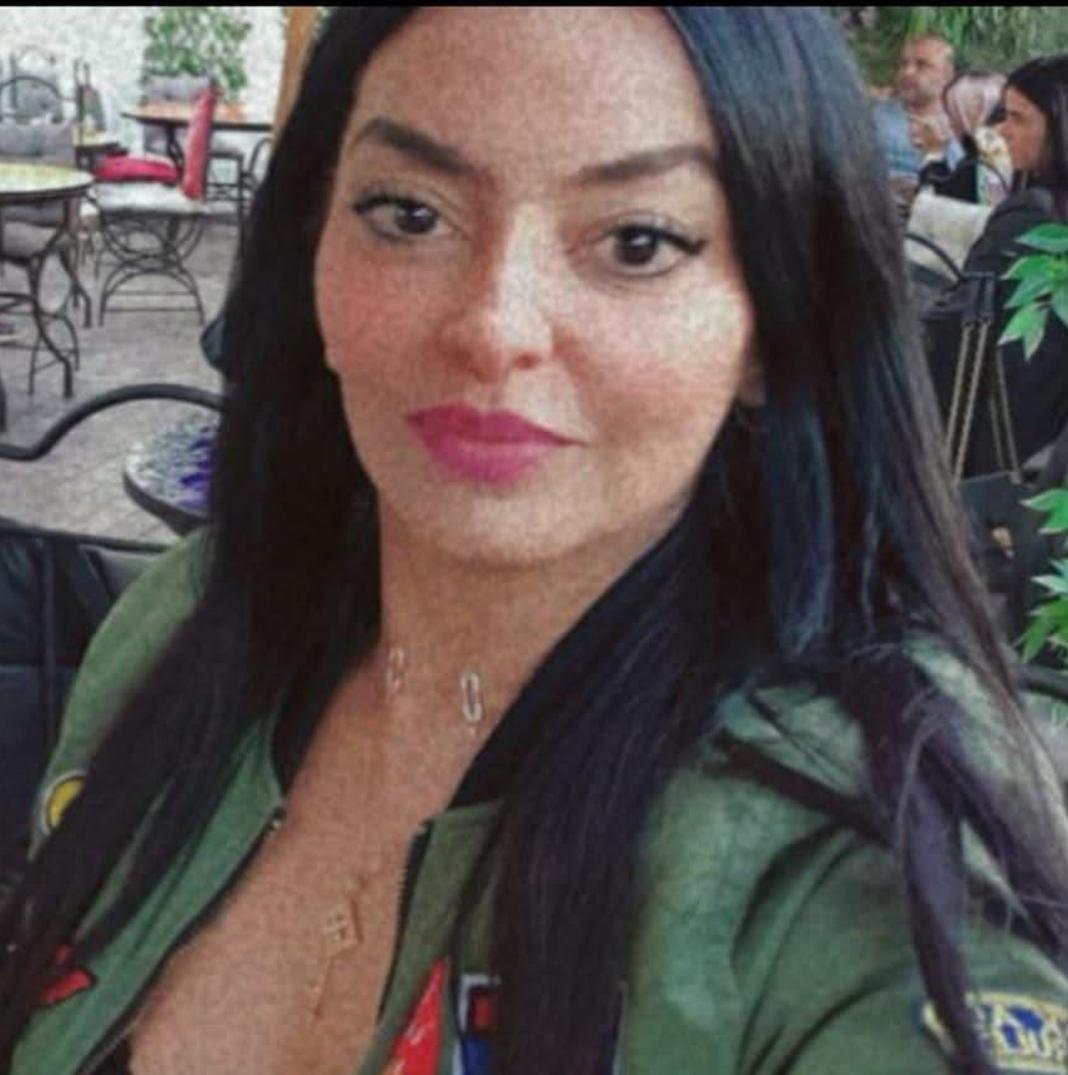

في حضن بيت تنبعث منه نغمة العود ورائحة الفحم الممزوج بالجرافيت، وُلدت ملامح الفنان ياسين الشرقاوي السلامي. لم يكن الفن بالنسبة له اختيارًا بقدر ما كان ميراثًا روحيًا، انساب إليه كما تنساب الدماء في الوريد، ليصير اليوم أحد الأسماء التي تكتب حضورها بحبر الصدق والالتزام.

نشأ ياسين في بيئة تشكّلت فيها الموهبة كعنصر يومي من تفاصيل الحياة، فكان الوالد رسامًا وموسيقيًا، وكانت الجدران بمثابة الصفحات الأولى التي تسكنها المحاولات الأولى. منذ تلك اللحظة، التحم الطفل باللون، وشرع في بناء علاقة سرمدية مع القماش والفرشاة، علاقة لم تكن يومًا هواية، بل بحثًا دائمًا عن المعنى، عن الذات، وعن جوهر الأشياء.

رغم أنه لم يتتلمذ أكاديميًا داخل معاهد الفن الرسمية، إلا أن تكوينه تشكّل من القراءة المتواصلة، والتأمل، والتجريب، واحتضان الفشل كجزء من العملية الإبداعية. تأثر بالمدرسة الواقعية لكنه لم يتوقف عندها، بل جعل منها أرضية أولى نحو هوية فنية أكثر حرية وعمقًا، حيث تتقاطع التجارب الشخصية مع الروح الكونية.

في أعماله، لا تجد مجرد أشكال أو ألوان، بل تجد حياة أخرى تنبض تحت الطبقات، تحكي عن الحب، عن الوحدة، عن الغموض، وعن صراع الإنسان مع أسئلته الوجودية. هو فنان لا يرسم العالم كما هو، بل كما يشعر به؛ يخلق من الأشياء العادية لغة غير عادية، ويجعل من اللوحة امتدادًا لصوته الداخلي.

إلى جانب كونه فنانًا تشكيليًا، يعمل أستاذًا للفنون، وهو ما يعمّق رسالته التربوية ويجعل من الفن مشروع حياة لا مجرد ممارسة. يرى في كل طفل بذرة فنان، وفي كل لحظة درسًا، وفي كل لوحة فرصة للتحرر.

شارك في معارض وطنية ودولية، وراكم تجربة تنبني على التواضع والإيمان بأن الفن ليس غاية بل مسار مستمر. لم يكن حلمه يومًا الشهرة، بل البصمة. أن يُترك أثر، أن تتحول لوحاته إلى ذاكرة جمعية، وأن يشهد يومًا افتتاح متحف يحتضن رحلته، وهو على قيد الحياة.

ياسين الشرقاوي السلامي، ليس مجرد اسم فني، بل هو صرخة داخلية، تمرد نبيل، وحكاية روح تسير بثبات نحو الضوء، رغم كل عتمة.